Hamburgs „Grüner Bunker“: Vom Flakturm IV zum Tourismus-Highlight Nr. 1!

Hoch über St. Pauli vor dem Heiligengeistfeld, auf dem nahezu das ganze Jahr Volksfeste stattfinden, dort thront er, der Bunker von Hamburg. Einst 1942 von Zwangsarbeitern innerhalb von 300 Tagen im Auftrag Hitlers erbaut, sollte der Flakturm an der Feldstraße die allierten Luftangriffe abwehren, die vor allem die Hamburger Werften (in denen die deutschen U-Boote produziert wurden) als Ziel hatten. Der riesige Flakturm mit einer Grundfläche von 75 x 75 Meter, einer Wandstärke von 3,5 Metern und einer Höhe von 38 Metern gehörte zu den größten weltweit, im Dritten Reich bekam er die lapidaren Bezeichnung „Flakturm IV“ (nach jenen in Berlin und Wien). Die römische Ziffer richtete sich nach dem Datum des Baubeginns. Heute zählt der eine von zwei Hamburger Flaktürmen – der zweite befindet sich im Stadtteil Wilhelmsburg – zu den spannendsten und klimaschonendsten Sehenswürdigkeiten der zweitgrößten Stadt Deutschlands.

Medienbunker

Geplant war dies allerdings nicht. Eigentlich sollte der Bunker nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft gesprengt werden. Aufgrund der enormen Größe und der geringen Entfernung der Hamburger Altstadt hatte man allerdings Angst vor den Folgen der Demontage. So wurde der Bunker von St. Pauli, der während des Kriegs bis zu 25.000 Menschen Schutz bot, als Notunterkunft genutzt. Später siedelten sich dort Medienunternehmen an, darunter der Axel Springer-Verlag mit der „Hörzu“-Redaktion oder die Tagesschau des NDR.

Uebel und Gefährlich

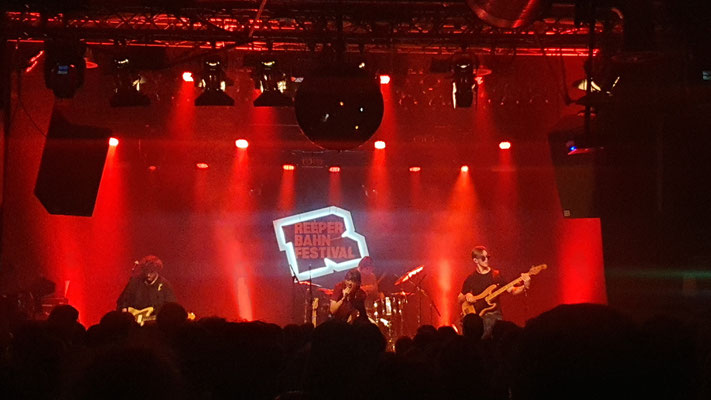

1999 eröffnete die Nobel-Disco J´s im Flakturm an der Feldstraße. In die Schlagzeilen kam diese vor allem durch einen Handgranatenanschlag auf ein Event des Partykönigs Michael Ammer, 9 Gäste wurden schwer verletzt. Nach deren Schließung eröffnete der Musikjournalist Tino Hanekamp, bekannt auch durch seinen später verfilmten Roman „So was von da“, das „Uebel & Gefährlich“. Der coole Club im 4. Obergeschoß des Bunkers zählt heute zu den beliebtesten Indie- und Rock-Clubs Deutschlands. Beim Reeperbahn-Festival spielten dort 2025 u.a. die Pop-Newcomerin Chloe Slater aus Manchester, die texanische Dark Wave-Formation Twin Tribes und die Londoner Indie-Band Dry Cleaning.

Grüner Bunker

Die ersten Ideen zur Begrünung des Bunkers kamen vom österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser bereits im Jahr 1992. Konkretisiert wurden sie dann erst 2013 durch den Hamburger Stadtplaner Mathias Müller-Using. 2017 wurde die Aufstockung des Bunkers um fünf Stockwerke genehmigt, die durch eine Investorengruppe rund um den Unternehmer Thomas Matzen durchgeführt wurde. Die Eröffnung des Grünen Bunkers erfolgte am 5. Juli 2024.

Der 560 Meter lange Pfad, der sich in Form von Stufen und längeren Plateaus um den Bunker ringelt, kann von allen Bürgern kostenlos betreten werden, Getränke und Speisen dürfen allerdings nicht mitgenommen werden. Der Pfad, der bis zum 1400 Quadratmeter großen Dachgarten reicht, bietet einen wunderschönen 360 Grad-Ausblick auf die Hamburger Altstadt, die Elbphilharmonie und natürlich das kultige St. Pauli-Stadion, dessen Museum an den Öffnungszeiten von den Fans regelrecht gestürmt wird. Rund 23.000 Bäume, Lorbeerkirschen, Stechpalmen, Efeu und Rosenstöcke wurden eingepflanzt, für die Bewässerung sorgt überwiegend Regenwasser, das in Rückhalteboxen aufgefangen wird. Das ca. 100 Millionen Euro privat finanzierte Projekt beinhaltet außerdem das Reverb by Hard Rock Hotel (mit 134 modernen Zimmern), das Food Sharing-Restaurant La Sala, Bars, Cafes und einen Rock Shop. 2025 wurde der Grüne Bunker auf der Immobilienmesse MIPIM mit dem Award in der Kategorie „Best Conversion“ ausgezeichnet.

Gedenkstätte

Die Transformation ist allerdings noch nicht beendet. Es geht back to the Roots, und so soll künftig der Grüne Bunker auch als Gedenkstätte für die Opfer des NS-Regimes eingerichtet werden. Die Vorarbeiten unter der Ägide des gemeinnützigen Vereins Hilldegarden sind bereits im Gang. Mahnmal, grünes Vorzeigeprojekt, Event-Location, Hotel: Der Grüne Bunker ist auf dem Weg zum Tourismus-Highlight Nr. 1 in der Hansestadt…

Sex, Drinks & Techno-Beats: Nachts auf der Reeperbahn!

„Hast du Lust auf mich“, „Was machst du sonst heut noch“, das sind noch die harmlosesten Anmach-Sprüche der Reeperbahn-Prostuierten, die in der dunklen Nacht auf der Suche nach (zahlenden) Männern sind und auch vor direktem Körperkontakt nicht zurückschrecken. So frei nach dem Motto „What happens in St. Pauli stays in St. Pauli“ werden sich manche diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, trotz oftmaliger Warnungen vor Betrügereien und organisierter Abzocke.

Sex on the Streets

„Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Ob du'n Mädel hast oder ob kein's. Amüsierst du dich. Denn das findet sich“ ist der kongeniale Schlager der sündigsten Meile Deutschlands. Gesungen vom Schauspieler und Sänger Hans Albers, der seit den 40ern mit seinen Filmen „Große Freiheit Nr. 7“ (1944), „Auf der Reeperbahn“ (1954) und „Das Herz von St. Pauli“ zu den Legenden der Hafenstadt Hamburg zählt. Der bekannte deutsche Maler, Bildhauer und Aktionskünstler Jörg Immendorff hat dem 1960 gestorbenen Albers eine drei Meter große bronzene Statue gewidmet, die neben zahlreichen einschlägigen Grafiken auf dem Rumpf den „blonden Hans“ mit Schifferklavier und Matrosenmütze zeigt. Nach Streitigkeiten mit dem Hamburger Senat thront seit 1999 eine Kopie der Albers-Statue auf dem gleichnamigen Hans Albers-Platz und überwacht mit subtilem Lächeln das lüsterne Treiben der frei inmitten von partysüchtigen Teenagern, rauschigen Männerrunden und „geschützten“ Pärchen herumflanierenden Rotlicht-Girls.

Anders in der berüchtigten Herbertstraße: Dort haben Frauen und Kinder keinen Zugang, die Straße selbst ist durch einen Zaun komplett abgedeckt und einen kleinen Seiteneingang erreichbar. Die Prostituierten sitzen dort, spärlich bekleidet, in den Auslagen der rot schimmernden Sex-Etablissements, und animieren mit ihren Reizen die auf ein schnelles Abenteuer motivierten Männer. Die Corona-Ebbe in der Hamburger Sexszene war schlimm genug.

Hamburg City Life: Art, Lebenslust und linke Parolen!

„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“: Dieser Schriftzug – in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb gehalten -ziert die älteste Kirche Hamburgs, die Sankt Petri Kirche in der Shoppingmeile der Mönckebergstraße. Ein klares Statement im Zentrum der nach Berlin zweitgrößten Stadt Deutschlands, die selbst während des Zweiten Weltkriegs schwer bombardiert und zerstört worden ist. Eine andere Kirche in der Innenstadt, die Nikolaikirche, die nur mehr als Turm-Ruine erhalten ist, dient heute als Mahnmal für die Kriegsopfer zwischen 1933 und 1945. Nach dem Fernsehturm ist der 147,3 m hohe Nikolaiturm das zweithöchste Gebäude Hamburgs und außerdem der fünfthöchste Kirchenbau der Welt.

Die Stadtansicht Hamburgs, die man vor allem südlich der Elbe gegenüber den Landungsbrücken perfekt begutachten kann, wird großteils geprägt durch die Türme der fünf Hauptkirchen St. Petri, St. Jacobi, St. Katharinen, St. Michaelis (bekannt als Wahrzeichen „Michel“) und St. Nikolai. Und natürlich durch den Turm des 1897 errichteten Rathauses, das in seiner Größe und Pracht die besondere Bedeutung der Hansestadt widerspiegelt und in dem das aus 123 Abgeordneten bestehende Landesparlament, die sogenannte Hamburgische Bürgerschaft, tagt.

Die letzte Wahl fand – kurz vor der Corona-Krise – am 23. Februar 2020 statt. Die rot-grüne Regierungskoalition agiert seitdem mit Zweidrittelmehrheit, die SPD stellt mit Peter Tschentscher den Ersten Bürgermeister, der in den letzten zwei Jahren – ähnlich wie in Wien – einen restriktiven Corona-Kurs mit scharfen Maßnahmen (hinsichtlich Maskenpflicht oder Club-Zutrittsbarrieren) verantwortete und dabei auch auf viel Widerstand stieß. In einer multikulturellen Stadt, die gerne feiert und das Leben genießt, kein Wunder.

Gleich unweit vom Rathaus befindet sich der sogenannte Jungfernstieg, die älteste Flaniermeile Hamburgs. Dort, unmittelbar an der Binnenalster, erfreuen sich die Hamburger bereits an den ersten, warmen Frühlingssonnenstrahlen und nehmen lässig ein paar Drinks im erstmals 1799 eröffneten Alsterpavillon (der einst auch bei den rebellischen „Swing Kids“ der Nazi-Zeit erste Anlaufadresse war) oder im neuen Glas-Kubus des renommierten Architekten Andre Poitiers. Mit etwas Glück trifft man vielleicht Panik-Rocker Udo Lindenberg, der im weißen Luxushotel Atlantic, direkt an der Außenalster, als Dauermieter einquartiert ist. Und das ohne Sonderzug nach Pankow.

An den Landungsbrücken raus! Hafenmetropole Hamburg.

„An den Landungsbrücken raus. Dieses Bild verdient Applaus“. Klingt wie ein genialer Werbeslogan einer Stadtmarketing-Agentur. Ist aber eine Liebeserklärung des Kettcar-Sängers Marcus Wiebusch an seine Heimatstadt Hamburg. Und war damals Anfang der Nullerjahre ein Anspruch an sich selbst (und alle anderen), niemals seine Ziele aufzugeben: „Aufstehen, atmen, anziehen und hingehen. Zurückkommen, essen und einsehen zum Schluss: Dass man weiter machen muss.“

Die ersten (hölzernen) Schiffsanleger entstanden in St. Pauli bereits 1839. Dampfschiffe konnten hier gefahrlos mit Kohle befüllt werden. Die heutigen Landungsbrücken wurden ab 1907 errichtet und bestehen aus 8 schwimmenden Pontons, die miteinander verbunden sind. Nach einer teilweisen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg durch die Operation Gomorrha erfolgten im Laufe der nächsten Jahrzehnte Neuerrichtungen, Sanierungen und Modernisierungen.

Tourismus-Hot Spot

Heute sind die Landungsbrücken Anlegestelle für (öffentliche) Hafenfähren (wie der Elbfähre 72 zur Elbphilharmonie oder der rundfahrt-tauglichen Fähre 62 nach Finkenwerder), Barkassen, Schaufelraddampfer und Passagierschiffe bzw. ein sympathisch überfüllter Treffpunkt für Touristen und Einheimische, die zumeist mit der oberirdisch passierenden „Hafen-U3“ anreisen. Fischbrötchen und kühle Getränke in den zahlreichen kleinen Lokalen und Restaurants locken die Besucher auf die wunderschöne Flaniermeile. Und natürlich die tolle Aussicht auf den drittgrößten Hafen Europas („Deutschlands Tor zur Welt“), die auf der Elbe kutschierenden Schiffe (inkl. der an Deck liegenden Museumsschiffe Cap San Diego und Rickmer Rickmers) und das neue Wahrzeichen Hamburgs, die Elbphilharmonie.

Alter Elbtunnel

Eine besondere Attraktion erwartet die Besucher am westlichen Ende der Landungsbrücken, der Alte Elbtunnel. Dieser wurde 1911 für die zwischen St. Pauli und Steinwerder pendelnden Hafenmitarbeiter errichtet. Er hat eine Länge von 426,5 Metern, liegt 24 Meter unterhalb der Elbe und besteht aus zwei 6 Meter hohen Röhren, die seit den 90ern saniert werden. Erreicht werden kann der Alte Elbtunnel durch einen imposanten Personenaufzug und einen (fast) schwindelerregenden Treppenabgang mit 132 Stufen. Aktuell kann nur die Oströhre – von Fußgängern und Radfahrern – betreten werden, die Weströhre wird derzeit saniert. Die Bauarbeiten auf der „faszinierendsten Baustelle der Stadt“, so der Hamburger SPD-Finanzsenator Andreas Dressel, sollen 2026 fertiggestellt sein.

Empfehlenswert ist die direkt durch den Alten Elbtunnel erreichbare Aussichtsplattform in Steinwerder, die einen großartigen Blick auf die Landungsbrücken, St. Pauli und das nördliche Hamburg (mit seinen zahlreichen Türmen) bietet.

Fischmarkt

Wer die Fischmarkt-Atmosphäre direkt an der Elbe im westlich gelegenen Altona live miterleben will, der hat zwei Möglichkeiten, entweder früh aufstehen oder die Nacht (auf der nahen Reeperbahn) durchmachen. Los geht es bereits ab 5 Uhr früh jeden Sonntag…

Treffpunkt Elbphilharmonie: Hamburgs neues (teures) Wahrzeichen an der Elbe…

„Let´s come together at Elbphilharmonie“ frei nach einem Beloved-Superhit der 90er. Wäre gar kein schlechter Werbeslogan und entspricht auch den Tatsachen. In der Vor-Corona-Saison 2018/2019 besuchten 3,63 Millionen Menschen die Plaza, die Auslastung lag im Großen Saal bei 98,9 Prozent und im Kleinen Saal bei 91,7 Prozent. Und die Begeisterung für das im Jahr 2017 eröffnete neue Wahrzeichen Hamburg hat sich auch 2022 nicht verändert.

Bereits um 10 Uhr vormittags ist die Aussichtsplattform in 37 Meter Höhe randvoll mit Touristen und Einheimischen, die sich an einem 360 Grad-Blick auf die deutsche Hafenstadt erfreuen, auf die Landungsbrücken, den riesigen Hafenkomplex, die Musical-Bühnen der „Eiskönigin“ und des „König der Löwen“, auf den neuen Stadtteil Hafen City, die historische Altstadt mit den fünf zentralen Türmen und natürlich auf das UNESCO-Weltkulturerbe der Speicherstadt, in deren Areal unmittelbar an der Elbe die Elbphilharmonie örtlich gelegen ist.

Der touristige und imagemäßige Erfolg der Elbphilharmonie lässt die Schwierigkeiten beim Bau und das finanzielle Desaster (etwas) vergessen. Das vom Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meuron konzipierte Bauwerk sollte eigentlich „nur“ 77 Millionen Euro kosten, aufgrund zahlreicher Verzögerungen und der Überschreitung der ursprünglich veranschlagten Baukosten musste die Hansestadt Hamburg 866 Millionen Euro dafür begleichen.

Das per „Hafen-U3“ leicht erreichbare Gebäude besteht aus einem wellenähnlichen Glaskörper, der auf einem Backstein-Speicher platziert wurde. Dieser wurde einst als Speicher für Kaffee, Tee und Kakao verwendet. Auf dem Dach des Backsteinsockels befindet sich die Plaza, die Aussichtsplattform, die über eine 80 Meter lange Rolltreppe („Tube“) erreicht werden kann. Aufgrund des Besucherandrangs empfiehlt es sich, vorab Online-Tickets zum Preis von 2 Euro für einen bestimmten Time Slot zu erwerben.

Die Elbphilharmonie (umgangssprachlich auch „Elphi“ genannt) enthält zwar auch ein Hotel mit 244 Zimmern und 45 Eigentumswohnungen, ist aber hauptsächlich Konzerthaus. Die beiden Säle sind durch geschwungene Treppenaufgänge von der Plaza aus erreichbar. Der Große Saal hat eine Kapazität von bis zu 2100 Besuchern, er ist terrassenförmig angeordnet, die Bühne befindet sich in der Mitte im Stile antiker Amphitheater. Der Kleine Saal hat eine Kapazität bis zu 550 Zuschauern. Im Programmkalender der Elbphilharmonie findet man nicht nur klassische Orchester- und Kammermusik, sondern auch Jazz, Rock und Pop-Events. Zuletzt begeisterte dort auch die österreischische Avantgarde-Band Bilderbuch im lässig flatternden 70er-Outfit die Fans.

Der Vorwurf vor allem linker Gruppierungen ist allerdings nicht von der Hand zu weisen. Während 13,4 Millionen Menschen in Deutschland in Armut leben, wurde für das neue Wahrzeichen Hamburgs tief in die Steuertöpfe gegriffen. Und unmittelbar neben der Elbphilharmonie entsteht mit der Hafen City („dem Paradebeispiel für neoliberale Politik auf Kosten von Mensch und Umwelt“) ein hypermoderner Stadtteil, deren Luxuswohnungen sich Durchschnittsverdiener kaum leisten können…

„Reifeprüfung“ auf der Reeperbahn: Die Beatles in Hamburg (1960-1962)

„Ich bin zwar in Liverpool geboren, doch erwachsen wurde ich in Hamburg“ – Dieses Zitat von John Lennon ziert auch die Hallen des Helmut Schmidt-Flughafens in der Hansestadt und dürfte mehr den Tatsachen entsprechen, als manchem weiblichem Groupie lieb war.

Indra Club

Die Beatles kamen teils noch minderjährig im Jahre 1960 nach Hamburg. Der Klub-Besitzer Bruno Koschmider engagierte sie durch Kontakte mit ihrem damaligen Liverpooler Manager Allan Williams für den Indra Club in der Großen Freiheit 64. Dabei handelte es sich eigentlich um einen Strip-Club, der vorwiegend von Seemännern und ihren Prostituierten besucht wurde. Der erste Auftritt fand am 17. August 1960 statt. Untergebracht wurden John Lennon, Paul Mc Cartney, George Harrison, der damalige Drummer Pete Best und der zurückhaltende „5. Beatle“ Stuart Sutcliffe im fensterlosen Hinterraum des Bambi-Kinos.

Kaiserkeller

Nachdem der Indra-Club wegen Ruhestörung geschlossen wurde, verfrachtete Koschmider die Jungs ab 4. Oktober 1960 in den legendären Kaiserkeller in der Großen Freiheit 36. Der St. Pauli-Club trägt heute noch diesen Namen und lockt mit einer riesigen Gitarren-Dekoration im Frontbereich. Die Beatles lernten in diesem Lokal alle Skills für eine erfolgreiche Rock´n Roll-Band. Neben alkoholischen und sexuellen Amüsements vor allem Spielen bis zum Umfallen (inklusive der Einnahme massiver Aufputschmittel). Bis zu 6 Stunden täglich standen die Beatles schweißüberströmt auf der Bühne und brachten die Gäste mit „Twist and Shout“, „Come on everybody“ oder „Long Tall Sally“ zum Ausflippen. Alternierend spielten Rory Storm & The Hurricanes, am Schlagzeug Richard Starkey aka Ringo Starr, der später Pete Best bei den Beatles ablöste.

Astrid Kirchherr

Im Zuge ihrer Gigs lernten sie die deutsche Fotografin Astrid Kirchherr kennen, die gemeinsam mit ihren Freunden Jürgen Vollmer und Klaus Voormann den „Pilzkopf“-Style der Beatles prägte und die ersten Fotoaufnahmen für die Band kreierte. Stu Sutcliffe verliebt sich in Kirchherr, verlässt die Band und stirbt am 10. April 1962 an einer Hirnblutung. Der Kinofilm „Backbeat“ aus dem Jahr 1994 zeigt die Liebesgeschichte der beiden, Kirchherr wird gespielt von der aus Twin Peaks bekannten Schauspielerin Sheryl Lee.

Top Ten

Nach 58 Auftritten im Kaiserkeller ging es dann zwischen 1. April und 1. Juli 1961 für 92 heiße Nächte auf die Reeperbahn, ins „Top Ten“, das damals alle arrivierten Acts aus den anderen Klubs abwarb. Heute tanzen dort – neben einschlägigen Sex-Lokalen - die Hip Hop-Fans im „Moondoo“ (Reeperbahn 136).

Star Club

1962 wechselten die Beatles in den am 13. April eröffneten Star Club in der Großen Freiheit 39. Zuerst 7 Wochen ununterbrochen, später im November und Dezember gemeinsam mit Little Richard für jeweils zwei weitere Wochen. „Love me do“ belegte damals bereits Platz 1 der Charts. Ein Gedenkstein im Innenhof erinnert an die wilde Zeit des zu Silvester 1969 geschlossenen Live-Clubs.

Beatles-Platz

An der Kreuzung zwischen den „sündigen Meilen“ der Reeperbahn und der Großen Freiheit wurde 2008 der „Beatles-Platz“ eröffnet. Inmitten eines an eine Vinyl-Schallplatte ähnelnden Bodenbelags von 29 Metern Durchmesser wurden fünf Metall-Figuren der Beatles angebracht, die fünfte – Stu Sutcliffe – steht etwas abseits. Das gleichzeitig eröffnete, privat betriebene, Beatles-Museum (Beatlemania Hamburg) wurde wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten 2012 wieder geschlossen.

Frühlingserwachen in Hamburg

Frühlingserwachen in der Hansestadt Hamburg an der Elbe. Die Touristen strömen wieder in die Stadt und sitzen gemeinsam mit den Einheimischen in den Flaniermeilen, den zahllosen Cafes, Restaurants und Bars, am mediterranen Jungfernstieg an der Alster oder an den überfüllten Landungsbrücken. Die Clubs, Diskotheken, Bars und Konzertsäle sind wieder randvoll, Top-Acts wie die Simple Minds oder Sarah Connor locken tausende begeisterte Musik-Fans in die Barclays Arena gegenüber dem HSV-Stadion.

Und das, obwohl in Hamburg eigentlich die schärfsten Corona-Maßnahmen Deutschlands gelten. In den Innenräumen muss verpflichtend eine FFP2-Maske getragen werden, bei Konzerten und in Clubs gilt die 2 G-Plus-Regel. Ohne Impfung und PCR-Test (außer bei Boosterung) kein Zutritt. Und das wird auch penibel kontrolliert. Die Phase in Richtung „Normalität“ ist aber längst eingetreten.

Den Hamburger Dom, das traditionelle Volksfest am Heiligengeistfeld, haben mehr als 1,2 Millionen Menschen besucht, beim Hamburger Marathon nahmen rund 29.000 Läufer teil, zehntausende Zaungäste säumten die 42,195 km lange Laufstrecke und freuten sich über die sensationellen Strecken-Rekorde des Kenianers Cybrian Kotut (2:04:47) und der debütierenden (!) Äthiopierin Yalemzerf Yehualew (2:17:23). Und über jeden Hobby-Läufer, der sich mit letzter Kraft und Energie ins Ziel kämpfte.

"Das ist der Tag, auf den alle nach zwei Jahren Pandemie gewartet haben. Es ist auch ein Signal für die ganze Stadt: Die Normalität ist wieder zurück“, so der Sportsenator Andy Grote von der SPD, die noch im April gemeinsam mit den Grünen in der Hamburger Bürgerschaft die verschärften Covid-19-Maßnahmen beschlossen hat.