„Die Tanzfläche kocht, hier trifft sich die Scene. Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin.“ – Ideals NDW-Hit aus dem Jahre 1980, damals entstanden in Westberlin, inkludiert heute die gesamte 3,7 Millionen-Einwohner-Metropole. Berlin – Die Stadt der Kreativität, der Freiheit, der Lässigkeit und der Leichtigkeit des Seins. Vor allem in den Bezirken Friedrichshain und Kreuzberg brodelt die Szene. 2001 wurden diese beiden Bezirke zusammengelegt. Ein eminent wichtiges politisches Zeichen, befand sich doch zwischen diesen während der Mauerteilung ein besonders brisanter Grenzstreifen. Friedrichshain war Teil des sowjetischen Sektors und gehörte zu Ostberlin, Kreuzberg zu Westberlin. Dazwischen lag die Spree, die gänzlich zum Ostberliner Areal zählte. Fünf unfassbare Todesfälle waren die Folge. Kinder, die am Kreuzberger Ufer ins Wasser gefallen waren, ertranken, weil die Westseite nicht eingreifen durfte und die Ostseite keine Hilfsmaßnahmen setzte. Erst 1976 trafen der Berliner Senat und die Regierung der DDR eine menschenwürdige Lösung durch ein ständig stationiertes DDR-Patrouillenboot und durch eine Installation einer Notrufsäule an der Oberbaumbrücke.

Oberbaumbrücke

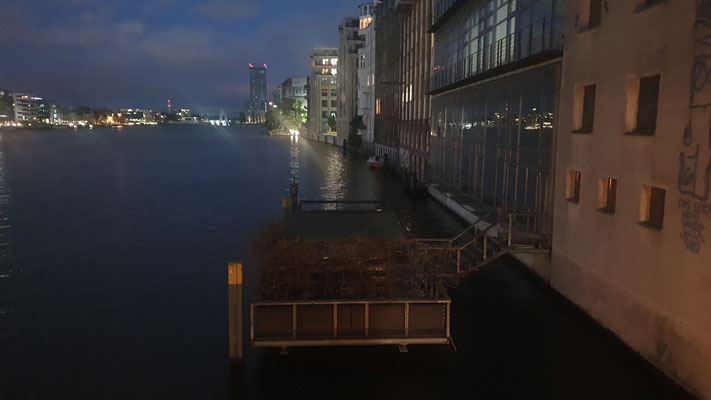

Die rote Brücke mit den unterschiedlichen Türmen hat ihren Namen durch einen im 17. Jahrhundert errichteten Oberbaum, der verhinderte, dass Schiffe ohne Zolleinhebung die Spree durchquerten. Erbaut wurde sie 1896 als Verbindungsglied zwischen Friedrichshain und Kreuzberg, für den Straßenverkehr und die (älteste) U-Bahnlinie Berlins. Während der Zeit der Berliner Mauer wurde die Oberbaumbrücke gesperrt und hatte die Funktion eines Grenzübergangs, bei dem nur die Fußgängerbrücke benutzt werden durfte. Seit 1995 läuft der Verkehr wieder, der kaputte Mittelteil wurde durch den spanischen Stararchitekten Santiago Calatrava saniert. Die Oberbaumbrücke gilt heute als Symbol der Wiedervereinigung von Ost- und Westberlin, ist in zahlreichen Kinofilmen (Lola rennt) und Musikvideos (Kein Liebeslied von Kraftklub) zu sehen und bietet eine tolle Aussicht westlich Richtung Berlin Mitte, Fernsehturm und East Side Gallery, östlich Richtung Treptow, Eisenbrücke und Molecule Man, einer 1999 errichteten 30 Meter hohen Drei-Figuren-Skulptur des amerikanischen Bildhauers Jonathan Borofsky. Bis Ende 2024 tanzten die Party People noch unmittelbar an der Oberbaumbrücke am Kreuzberger Ufer im renommierten Club Watergate, dieser wurde allerdings wegen gestiegener Kosten leider geschlossen.

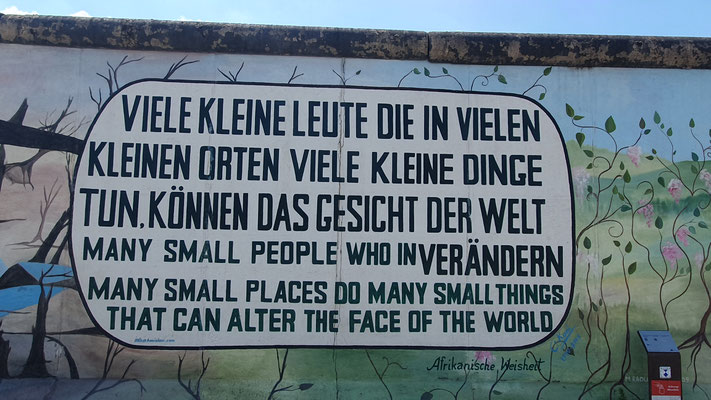

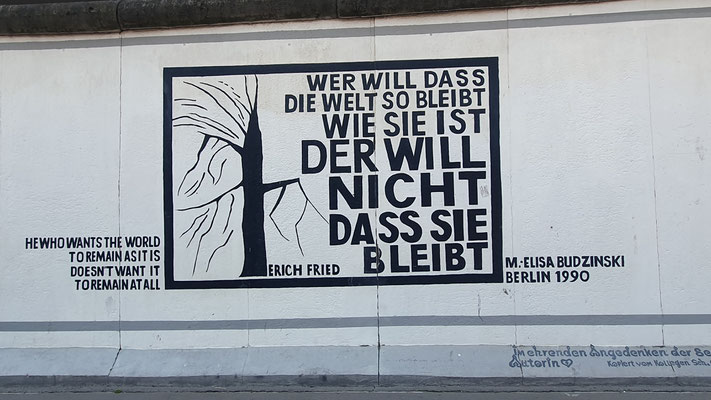

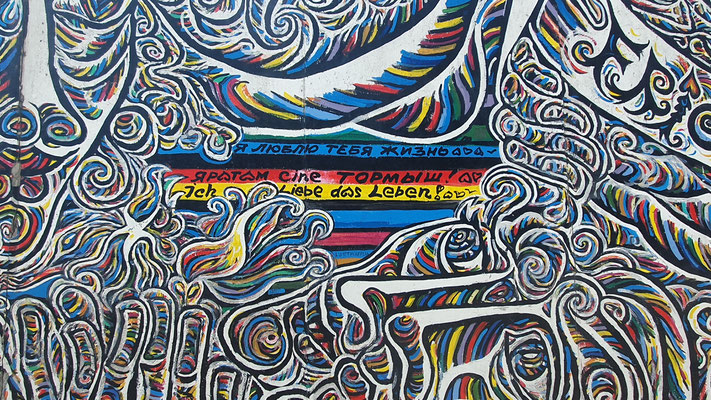

East Side Gallery

„Dancing to Freedom. No more wars, no more walls, a united world“: Dieses heute wieder so bedeutsame Zitat ziert – neben zwei tanzenden Figuren – das Mauer-Kunstwerk des ursprünglich aus Indien stammenden Künstlers Jolly Kunjappu. Es zählt zweifelsohne zu den meistfotografierten Werken der East Side Gallery in der Mühlenstraße. Während der Teilung Berlins hatte dieses Mauerteilstück die Funktion einer Hinterlandmauer, die Grenze lag – wie bereits erwähnt – am Kreuzberger Ufer. Mindestens 13 Menschen starben zwischen 1961 und 1989 hier im Zusammenhang mit dem Grenzregime. Im Frühjahr 1990 wurde das mit 1,3 Kilometern längste erhaltene Mauerwerk auf der Ostseite von 118 Künstlern aus 21 Ländern bemalt. Aufgrund von Zerstörungen, Umweltverschmutzung und Witterung erfolgte im Jahr 2009 eine Restaurierung durch die Künstler selbst. Zuständig für den Erhalt ist seit November 2018 die Stiftung Berliner Mauer. Unter Denkmalschutz steht die East Side Gallery schon seit November 1991. Und das ist gut so. Denn die Botschaften, Symbole, Sehnsüchte, Wünsche und Forderungen auf den einzelnen Mauerteilen haben, wie man an der gegenwärtigen politischen Lage sieht, dauerhaften Bestand…