Massenandrang vor dem Leopold Museum im MQ, und das nicht ohne Grund. Denn nur mehr bis 13. Juli kann die ausgezeichnete Ausstellung „Egon Schiele – Last Years“ im ersten Untergeschoß besucht werden. Der 1918 mit 28 Jahren verstorbene Künstler hätte sich gefreut. „Der Krieg ist aus – und ich muss geh´n“ – Meine Gemälde sollen in allen Museen der Welt gezeigt werden“, ein Zitat Schieles kurz vor seinem Tod, das auch im Ausstellungsraum des Leopold Museums, dem Museum mit der weltweit größten Schiele-Sammlung, platziert wurde.

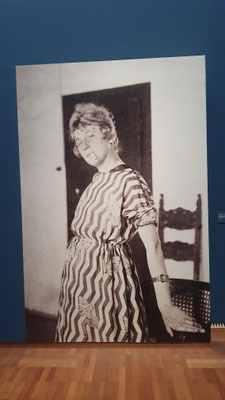

Die Kuratorinnen Kerstin Jesse und Jane Kallir präsentieren in ihrer monografischen Schau rund 130 Gemälde und Zeichnungen aus dem Spätwerk Schieles zwischen 1914 und 1918. Einer Ära, die für Schiele nicht nur durch den 1. Weltkrieg (inklusive der militärischen Einberufung des Künstlers) geprägt war, sondern auch durch persönliche Umwälzungen. Schiele heiratete im Juni 1915 seine langjährige Freundin Edith Harms, die mit ihrer Schwester Adele und ihren Eltern gegenüber seinem Atelier in der Hietzinger Hauptstraße wohnte. Diese aufgrund des Krieges schwierige Beziehung steht auch im Mittelpunkt der Ausstellung, die in insgesamt 9 Themenbereiche unterteilt ist.

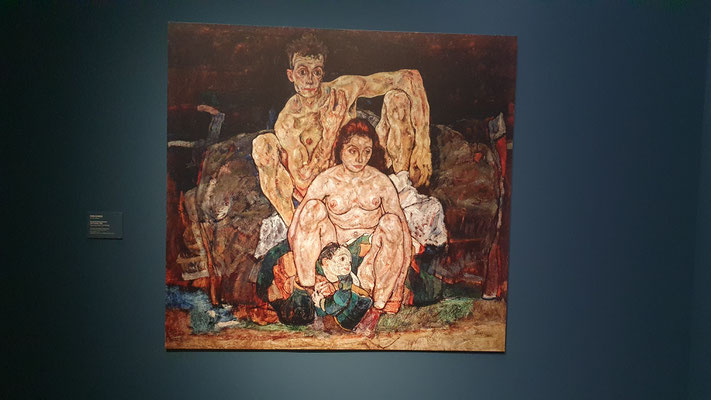

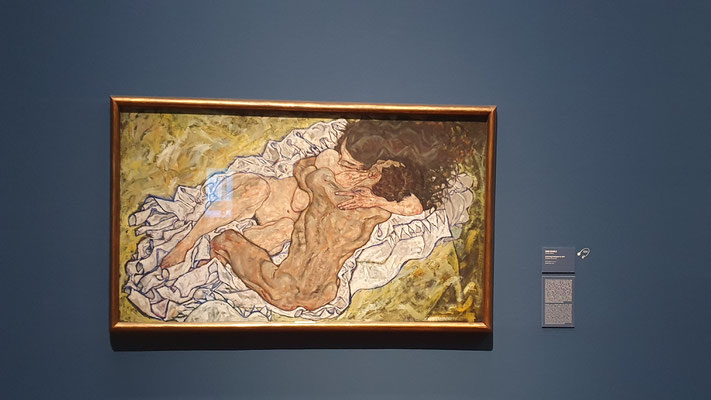

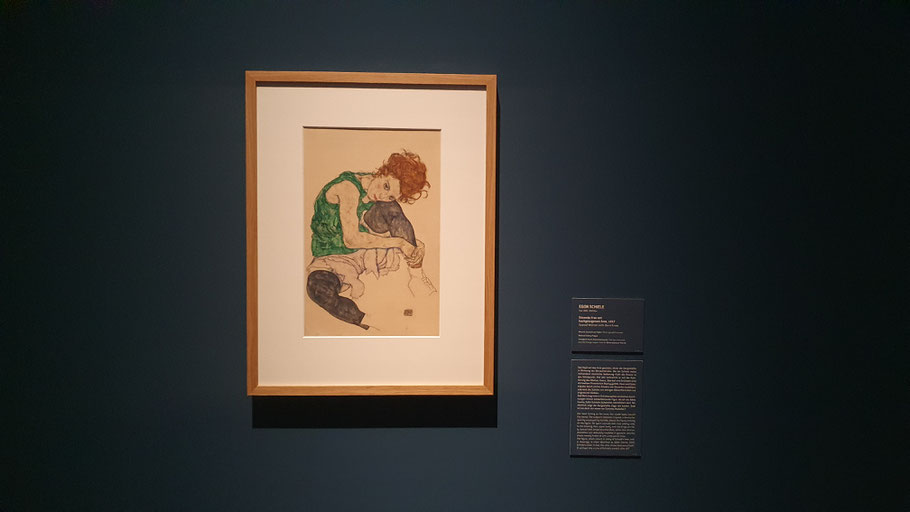

Die Motive Schieles verlagerten sich teilweise in Richtung Paarbeziehungen (wie beim Meisterwerk „Umarmung“ oder beim „Kauernden Menschenpaar“), erotische Akte und Frauenporträts hatten aber vor allem 1917 und 1918 – nicht unbedingt zum Wohlwollen seiner Ehefrau - weiterhin Hochkultur. Eines der Highlights: „Die sitzende Frau mit angezogenem Knie“ aus der Prager Nationalgalerie, die gleichzeitig Plakat-Teaser der Ausstellung ist. Ob Edith Schiele selbst einmal bei den Aktzeichnungen zur Verfügung stand, konnte übrigens nicht nachgewiesen werden.

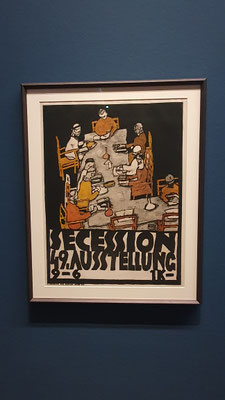

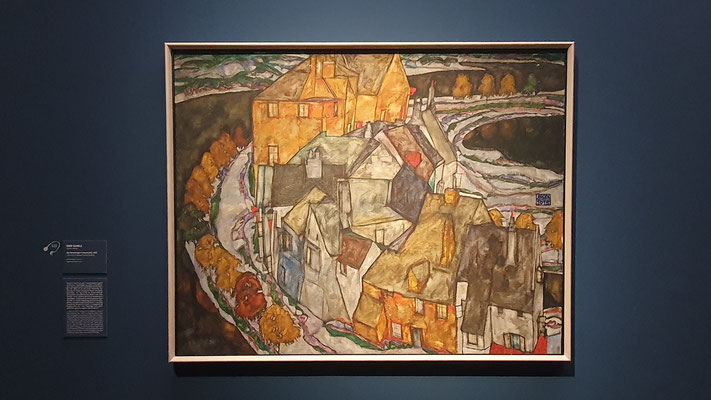

1916 leistete Schiele nach einem Jahr Einsatz in Prag seinen Militärdienst in Mühling bei Wieselburg, dort malte er das Ölgemälde „Die zerfallende Mühle“ nach dem Vorbild einer Mühle im Erlauftal. Ein naturalistisches Symbol seiner Zeit. 1917 zurück in Wien hatte Schiele den persönlichen Vorteil, dass die militärischen Vorgesetzten seine künstlerische Karriere unterstützten. In der Wiener Kunstszene stieg er nach dem Tod Gustav Klimts im Februar 1918 zum neuen Star auf. Er gestaltete die 49. Ausstellung der Wiener Sezession mit 19 großen Gemälden und 20 Zeichnungen und entwarf auch das kongeniale „Tafelrunde“-Plakat.

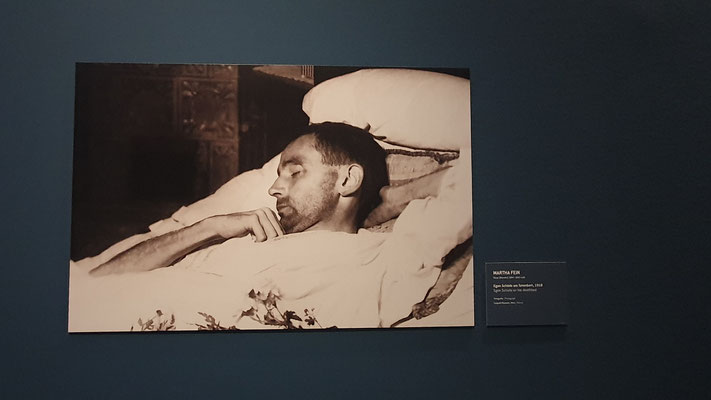

Der Krieg neigte sich dem Ende zu, die Zeichen standen positiv wie nie für seine Karriere und das gemeinsame Familenglück mit seiner Ehefrau Edith. Dann brach die spanische Grippe in Wien aus, Edith Schiele starb, im sechsten Monat schwanger, am 28. Oktober 1918, Egon Schiele drei Tage später in ihrer gemeinsamen Wohnung in Hietzing. Dieses traurige Schicksal hängt wie ein düsterer Schatten über der Ausstellung. Und die Frage, in welche Richtung sich Egon Schiele ohne seinen frühen Tod entwickelt hätte…